なごみ薬局で一緒に働いてみませんか?

薬剤師を募集しています。

新型コロナウイルス感染症の対応について

ご利用の皆様へ

本日2月25日より収束するまでの期間、万が一の時に社内で感染が広がらないよう勤務社員のシフトを全面的に見直しました。(社員の店舗間の移動をすべてなくしました。)

少ない人数で行うため、患者様へお薬のお渡しをお待たせしてしまう可能性がございます。

その際は、一言お伝えいたします。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ご迷惑おかけいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

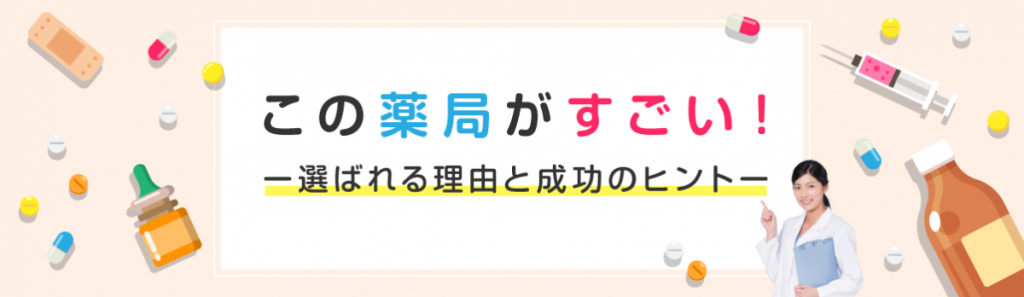

栄養士と薬剤師が連携する意味。

先日、服薬指導中、高血圧の患者さんに「管理栄養士のお便り(減塩ver)」をお配りしたところ、とても喜んでいらっしゃいました。

普段から食事に気を使っている方だったので他にもお便りがあることをお伝えしたところ、「料理の参考にするわ。冷蔵庫に貼っておこうかしら」と、全種類のお便りをお持ち帰りしてくださいました!!!

薬だけで血圧のコントロールする方もいらっしゃいますが、そもそも食事を意識して変えてしかも美味しく楽しくなるよう食支援する薬局があっても良いと思ってこの取り組みをはじめました。なごみ薬局は管理栄養士が在籍している調剤薬局です。食生活のお困りごとを相談してみませんか?

ただ、薬で長生きしても楽しくなかったら意味がない。食事を楽しんだり意味を理解して「健康に取り組む楽しさ」を患者さんに伝えられたらな、と思っています。

これがなごみ薬局の魅力!と思うことは?

先日、本店・上高田勤務者にアンケートを行いました。

たくさん貴重なご意見頂き、ご協力ありがとうございました!まとめたものを一部共有させて戴きます。

社内アンケート 2020.1月

・店舗の内装 北欧風 おしゃれ 綺麗 カフェみたい

・インテリアアイテム 間接照明ドラマでも見かけるのでその価値を伝えるのはどうか。

・見た目をオシャレにしようとする気持ち

・どんどん新しいことに自らチャレンジ

・スタッフがみんな前向きで頑張っている!

・年数の浅いスタッフでも発信している雰囲気

・自由度が高いところ

・社員が若い

・人柄がよい

・施設や在宅医療のノウハウがあるところ、力を入れているところ

・待ち時間がおそらく他の薬局よりも短いところ

・落ち着いた雰囲気

・施設や在宅、インターンなど業務が多岐にわたっているところ

・またその他いろんなことにもチャレンジ出来ること

・読書家の社長がいろんな本をすすめてくれるところ

・ロボピック(全自動計数調剤・ピッキングマーシン)や西荻の最終監査システムを活用していること

・ロゴがある

・テクノロジー(iPadでインデックス LI NE受け付け早期から行っていた)

・社長との距離が近い

・風通しがよい

年末年始の営業について

誠に勝手ながら、令和元年12月29日(日)~令和2年1月3日(金)までの間、年末年始休業とさせていただきます。

同期間にいただいたメールお問い合わせに関しては、1月4日(土)より順次対応させていただきます。

ご迷惑おかけいたしますが、何卒ご承知おきくださいますよう願い申し上げます。

※当社薬局店舗でお受け取りいただいた薬に関するご相談・ご質問は、直接ご利用の薬局の緊急連絡先にお問い合わせいただきますようお願いいたします。(緊急連絡先は薬袋に印字されています)

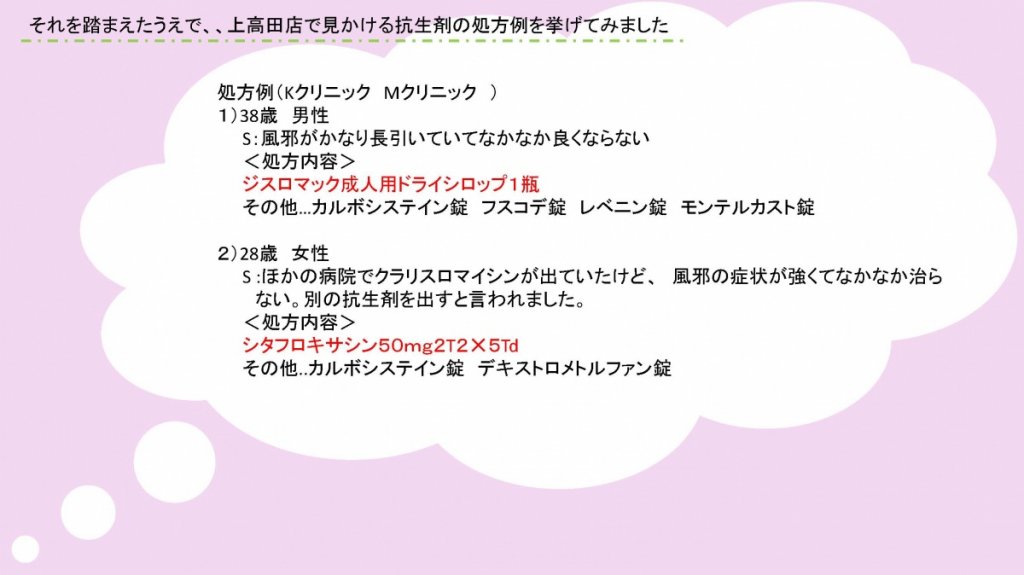

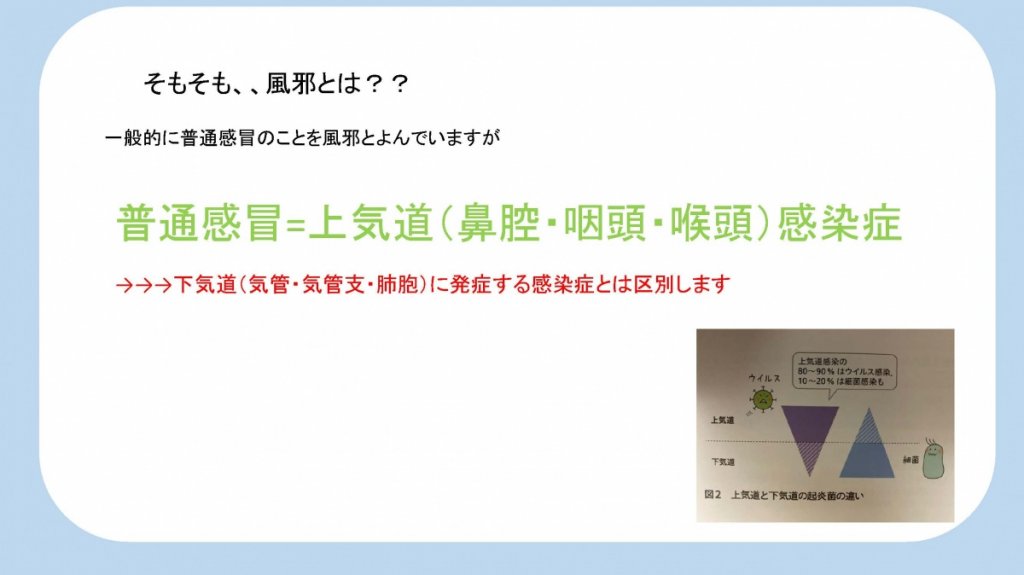

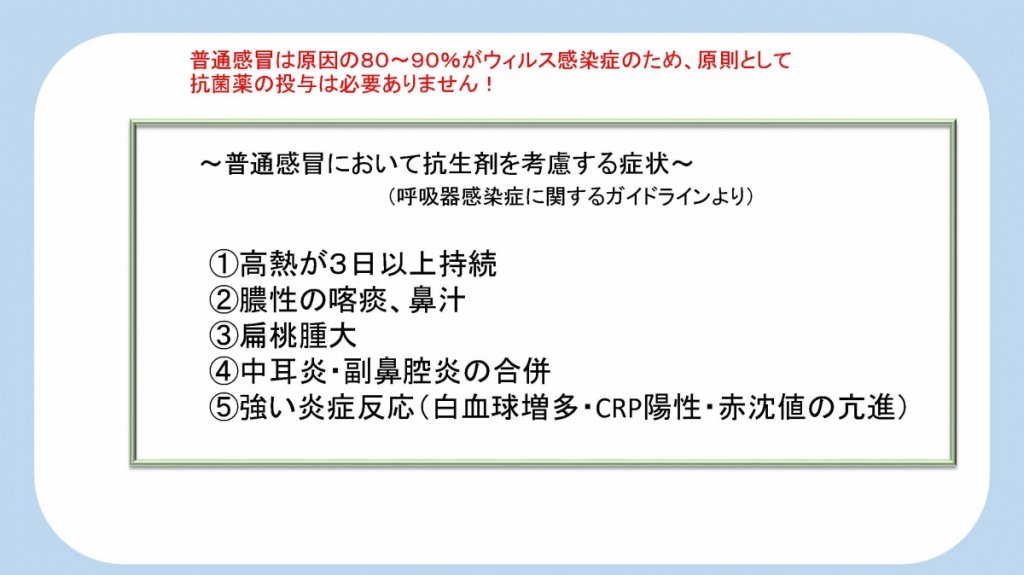

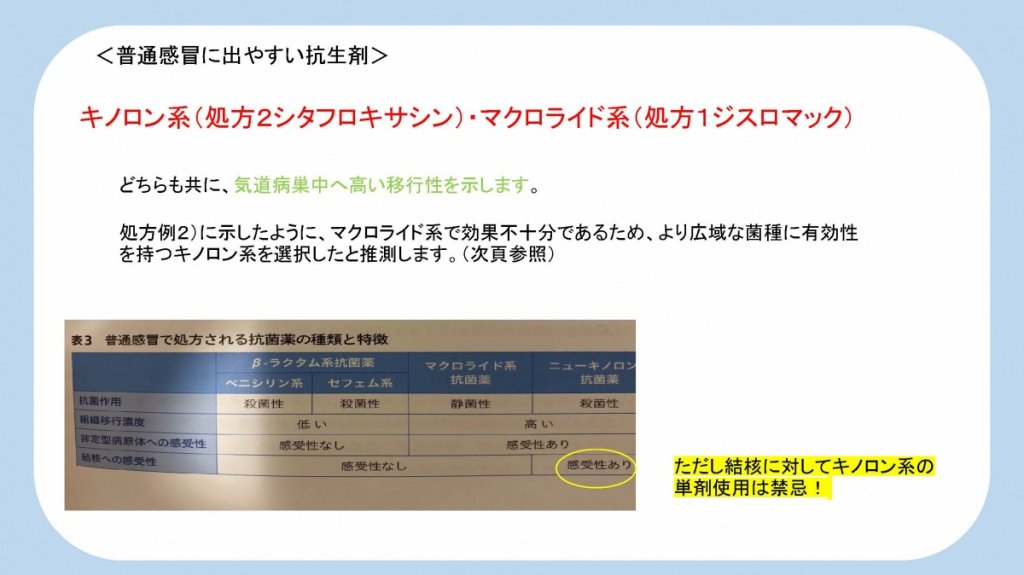

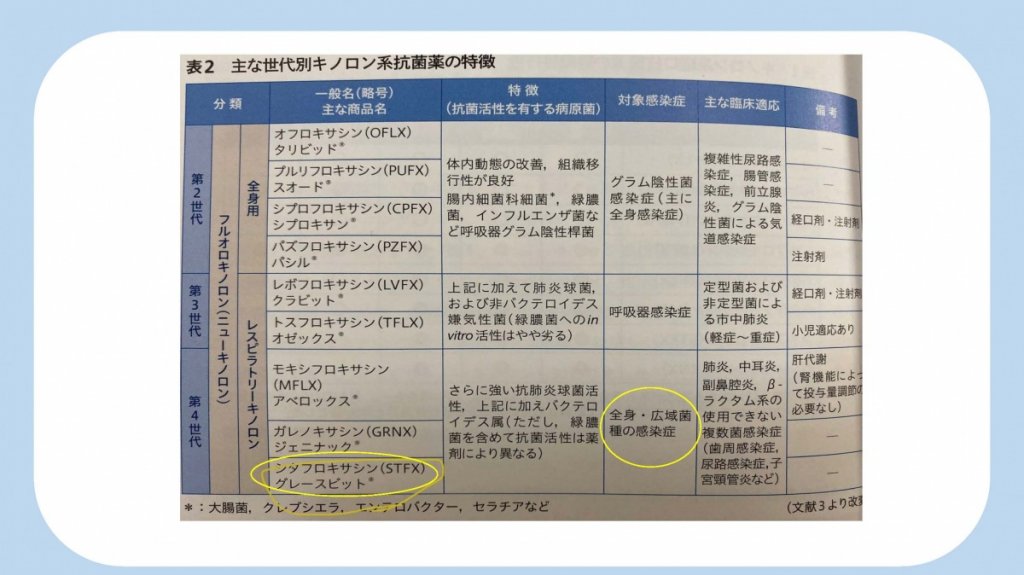

風邪と抗生剤 〜処方内容を検討する〜

風邪と抗生剤について勉強会を行いました。

この薬局がすごい!の取材を受けました。

資格取得のお知らせ

2019年9月1日 プライマリ・ケア認定薬剤師 取得

※2019年10月1日時点の認定薬剤師総数は202名です。

東京都では、わずか27名です。大変立派な資格取得です。地域のため、患者さんのために是非知識を生かしていただけたらと思います。なごみ薬局では薬剤師の資格支援を充実させています。

・毎月の資格手当を支援

・資格を取得するための研修費用、書籍代を支援

・登録料、受験料を支援

日本プライマリ・ケア連合学会のプライマリ・ケア認定薬剤師制度は、医療系学会としては初めて、薬剤師の認定制度についての第三者評価機関である「公益社団法人 薬剤師認定制度認証機構」より「特定領域認定制度」として2011年2月21日付新規、2014年3月14日付更新の認証を受けました。特定領域認定制度(P)は一般の薬剤師研修認定制度(G)より領域性・専門性が高く、いわば上位に位置する認定薬剤師制度です。この制度は薬剤師の資質向上とわが国のプライマリ・ケアの発展に寄与することを目的としています。地域を基盤として継続的に展開される包括的、ならびに全人的なプライマリ・ケアについて、その知識、技能および態度を修得することを目指します.プライマリ・ケア領域の研修の受講、所定の単位の修得および試験により本学会が適当と認めた薬剤師をプライマリ・ケア認定薬剤師と認定します。 プライマリ・ケアとは、幅広く国民の健康福祉に関わるあらゆる問題を総合的に解決していこうとする地域での実践活動です。日本プライマリ・ケア連合学会は医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護職、福祉職などが参加し、多職種が同じ席に着き一緒に考え活動するという特色があります。

(日本プライマリ・ケア連合学会HP引用)