こんにちは。中野区のなごみ薬局・在宅部の薬剤師3号です😊

今日は在宅部のメンバーを紹介していきます。

まずは、私、3号こと佐々木です。

4月末に育休から復帰した、1歳の女の子のママです🎀

産休に入る前は、2年ほど上高田店の管理薬剤師をしておりました。

在宅部では、現在患者さん宅への訪問のほか、営業、SNSなどの広報活動を担当しております。

———————

育休中、コロナ禍育児を経験し、外出やイベントの機会が限られる中、

自分は「人と話すこと」「人と関わること」が好きなんだと改めて実感しました😌

復職してからは、患者さんとお話したり、同僚と雑談やたまには議論をしたり?!

その中で新たな発見や学び、そして笑いがあり、

忙しいながらも充実した楽しい日々を送っています😊

また、自分が関わることで患者さんを取り巻く状況が少しでも良くなったり、

患者さんが少しでも元気になってくれることに喜びややりがいを感じています。

———————

出産前は海外旅行、特に海外ディズニーパーク巡りが趣味で、海外6パーク全制覇しました🏰✨

いつでも誰でも心から笑顔にさせてくれる、ディズニーパークの世界観が大好きです❤️

海外ディズニーをもっと楽しみたくて、5年ほど英会話を勉強しておりました!

(妊娠中にTOEICにもチャレンジし、最高スコア820です✨)

音楽も好きで、ライブを観るのも自分で歌うのも好きな、じっとしていられないアクティブ派です😆

———————

仕事ではより良い状態を求めて提案・チャレンジをしたり、業務改善をするのが得意です。

管理薬剤師時代は、誰でも使えるような業務マニュアルを作ったり、

薬歴ソフトの使い方を研究して素早く充実した薬歴が書ける方法を同僚にシェアしたり、

学生インターンのプログラム作りを行いました。

文章を書くのも好きなので、今回SNS担当になり張り切っています♪

また「絶対にやる!」とロックオンしてからのコミット力には自信があります!

粘り強く、コツコツ前向きに進み続ける性格です✨

———————

在宅部では、自分の良さと薬剤師歴15年以上の経験を活かして、

他の医療チームの皆さんと密に連携を取りながら、本人はもとより、医療チームの皆さんや介護者、ご家族の不安や負担を減らして

「心から元気に」なれる提案をしていきたいです💪

また、自分が患者さんと対話したり関わることで、患者さんが病気でも寝たきりでも

自分らしく生きていくお手伝いが少しでもできたらいいなと思っています😊

「関わった方の笑顔が増える薬剤師」を目指して、毎日仕事しています😄

どうぞよろしくお願いします。

———————

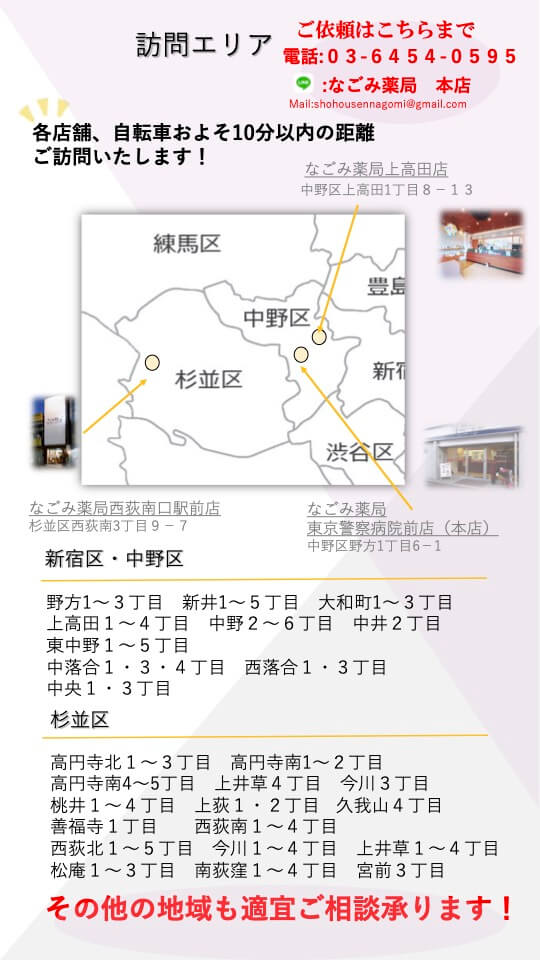

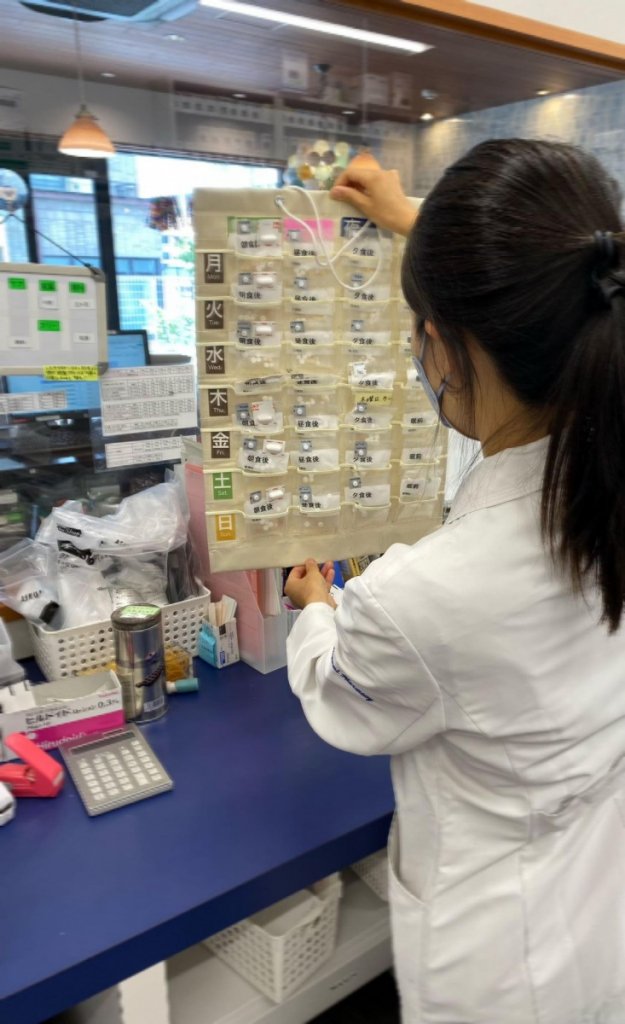

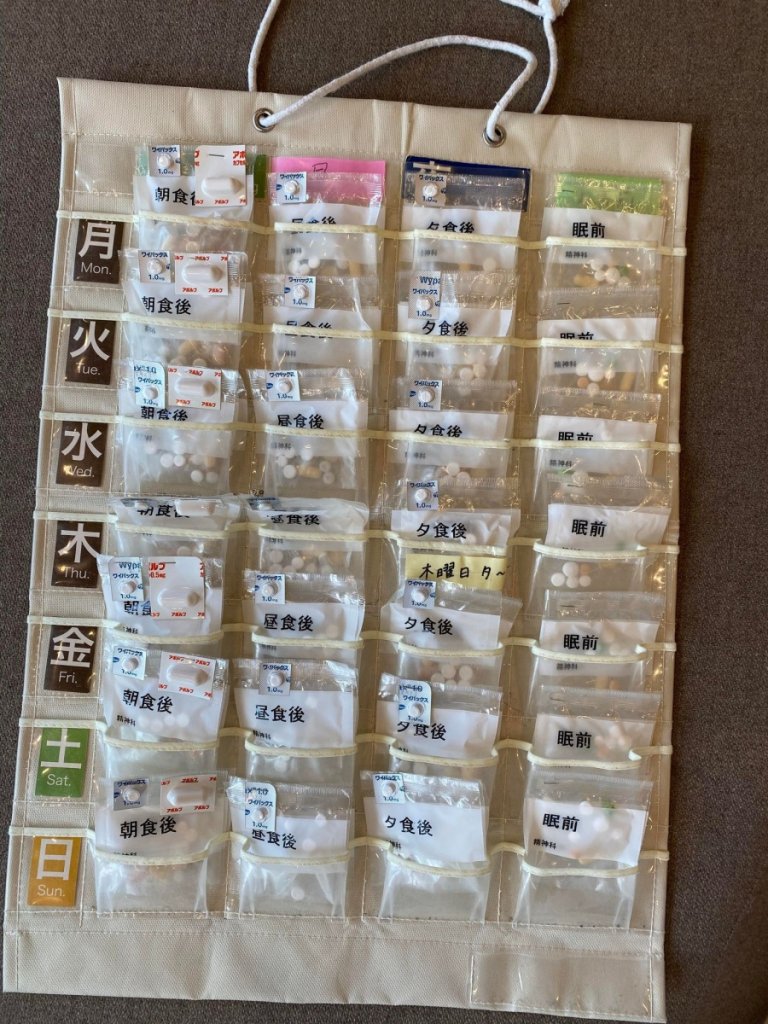

なごみ薬局では、薬剤師による居宅訪問をおこなっております。

ご相談・お問合せはなごみ薬局まで。03-6454-0595

「みつけあ」から依頼するにはこちら。

https://mitsucare.com/api/v1/companies/application/14