私は中野で在宅医療を始めた頃、訪問したときにこたつで倒れているおばあさんに遭遇したことがあり、救急車を手配した経験があります。車が到着するまで苦しんでいる方と話しながら私のやるべきことは何なんだろう?と本気で考えました。

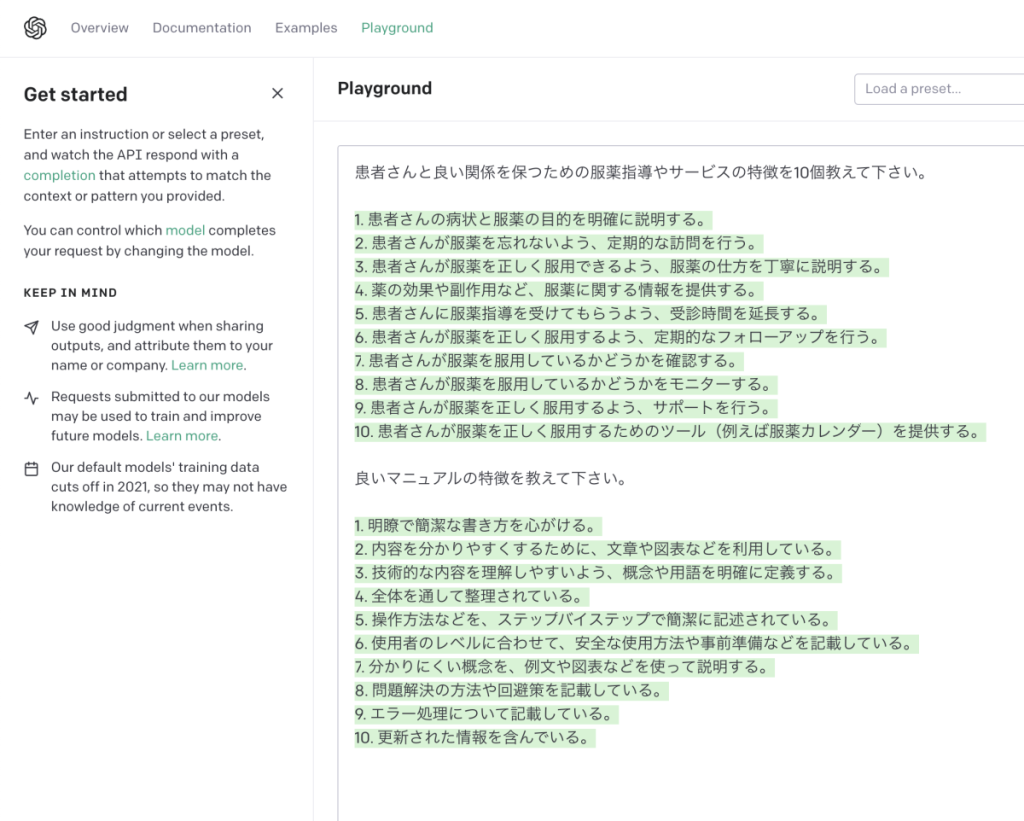

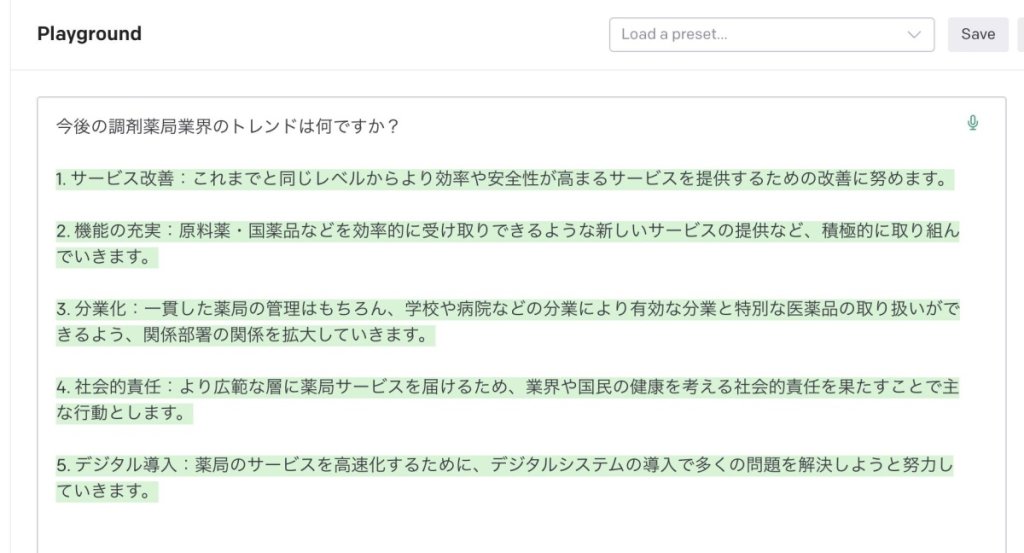

孤独に亡くなられる方が多く、このままで良いのか。この社会問題に向き合う薬局経営はどのようなものなのか。解決するには、患者様を支える医療従事者に支援するための余力がなければなりません。テクノロジーを使って少しでも生産性を上げ、良い会社にすることで、良い社員の定着を図り、このようなおばあさんのような不幸な現実を一ミリでもいいから改善できないかと思ったのがキッカケで、社内のあらゆることを自動化してきました。

結論

iPadで距離と時間を超越することで生産性を改善

・距離は店舗間の距離、店舗内での距離、人と人との距離です。FacetimeやZoomなどの遠隔コミュニケーションツールを使い、服薬指導や会議など今までできなかったことが可能になりました。店内でもスキャン画像によるデータ共有によりすべての写真や動画がiPadで共有され距離を移動することを省けるようになりました。社内で自動的に計算された在庫情報や医療情報は全店舗ですべてリアルタイムで共有されています。

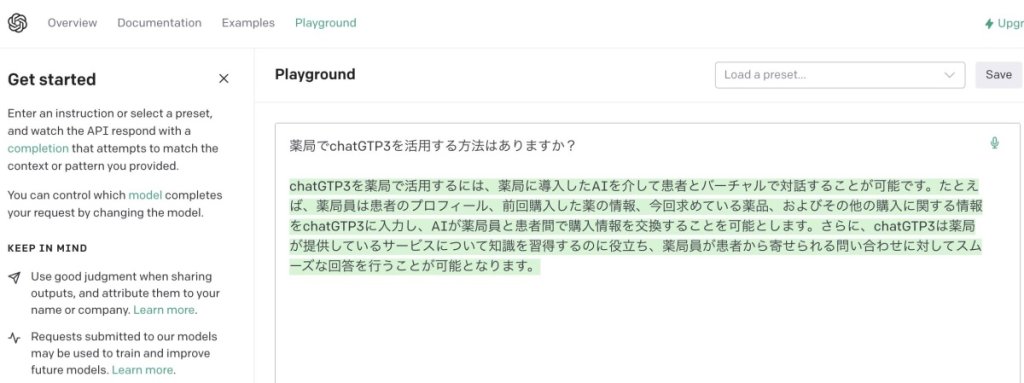

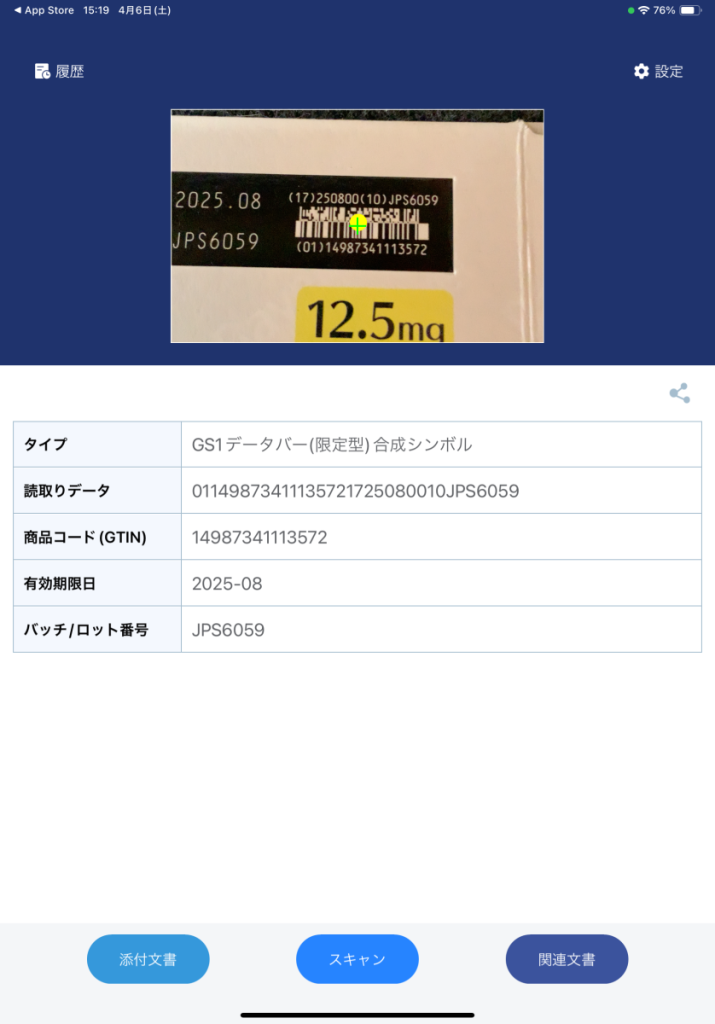

・時間は考える時間、計算する時間、探す時間をiPadで徹底的に削除しました。例えば、QRコードやGS-1コード、または独自のバーコードを作成して医薬品情報や保管場所、必要書類を探す時間を削減しました。見える化やデータベースを活用した入力提案で考える時間を削減、在庫を最適化するための計算も自動化させました。

iPadやMacを投資する費用対効果は、作業による人件費削減を考えると極めて大きく、さらに働き方が変わることで社員の定着が進みました。病気や障害を持った方が社会で共存するために薬局ができることを最大限引き出すためには、社員が意志を持ってやるべきことをやり続ける環境が必要です。医療機関でのテクノロジー活用をおすすめします。

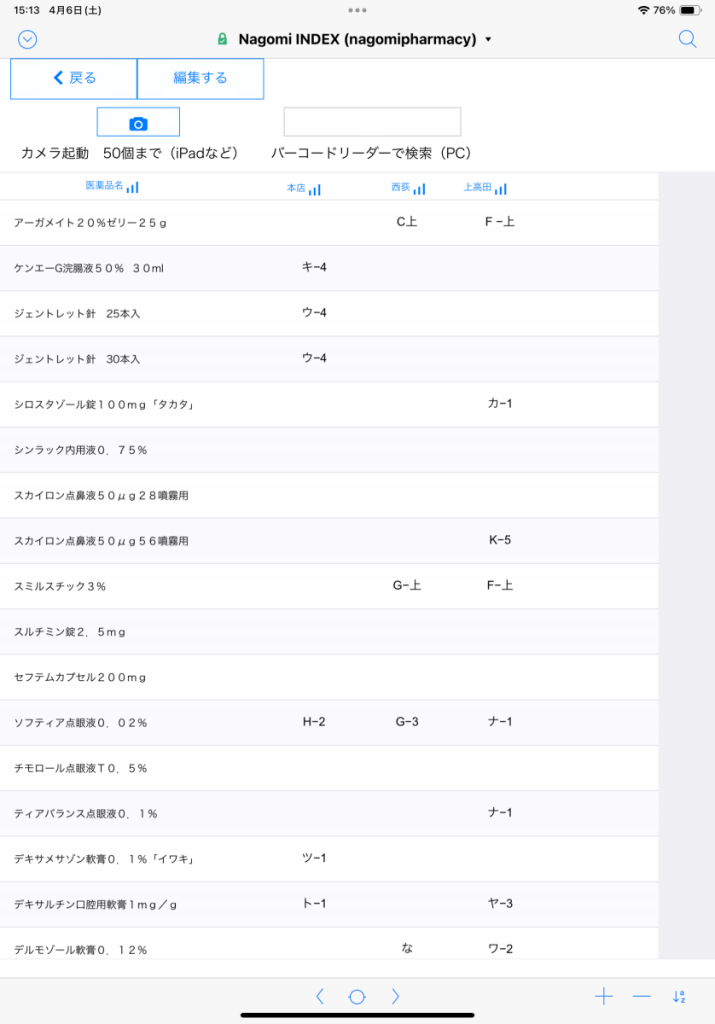

入庫の自動化

なごみ薬局は、医薬品が2500品目以上ありその保管場所にはすべてインデックスが貼られています。場所を調べるのに、iPadで毎朝入庫した医薬品(30〜60品目)のバーコードを一気に読み込み、保管場所リストを自動作成して素早く入庫してしまいます。

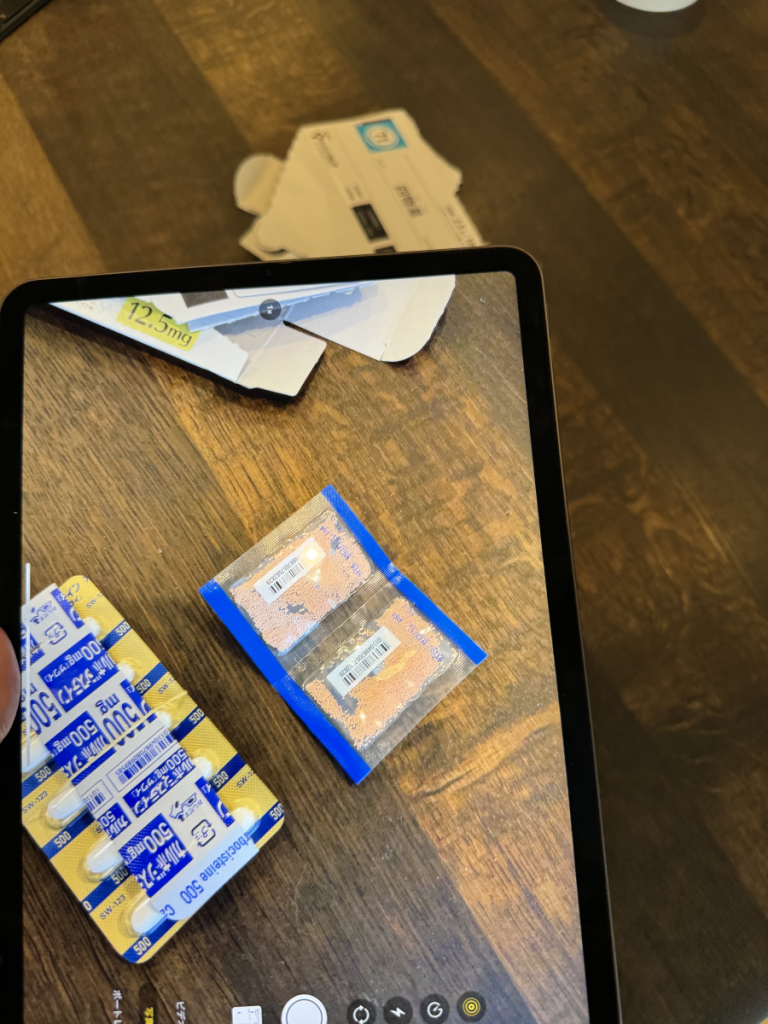

不足薬の対応

令和6年現在、出荷調整による医薬品欠品は全国的に大問題になっています。

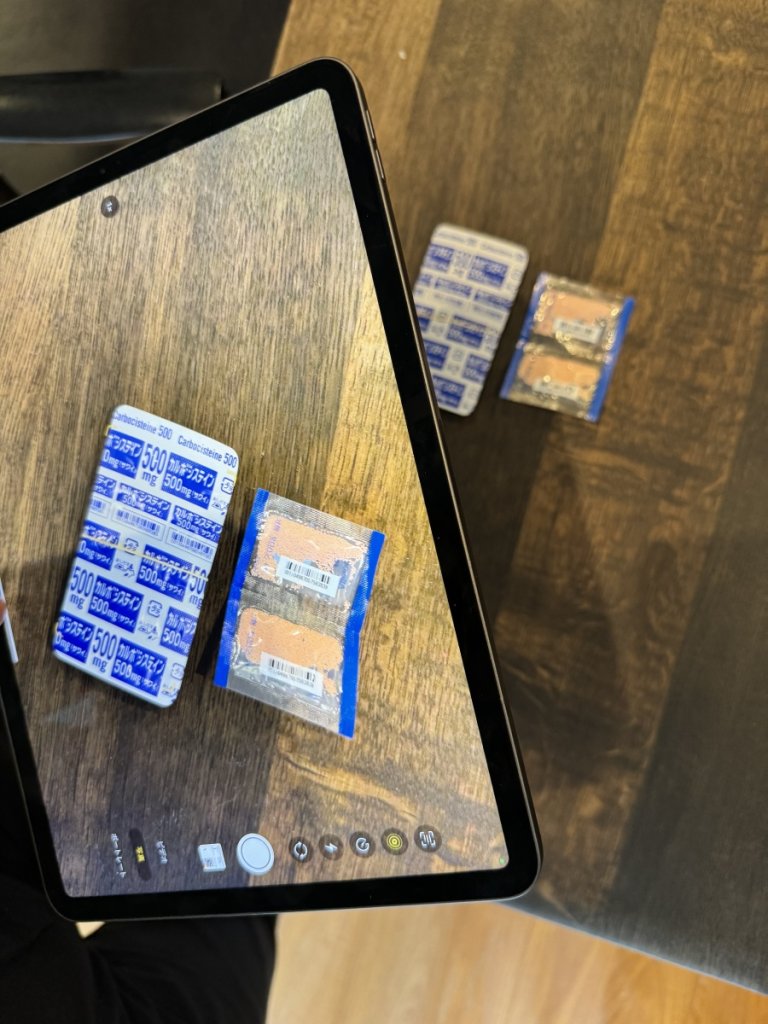

私達の薬局では不足が出た場合(鎮咳薬が1日10件以上が不足することも!)、iPadを使ってメモを残し、写真を取って記録を残しています。また、不足薬が入荷したときの処理も、バーコードを読み取るだけで情報が検索されるため、一瞬で準備と対応ができます。意外と便利なのが、Airプリントで店内のすべてのiPadから帳票の印刷が可能なことです。並行して作業することで待ち時間を短縮できます。

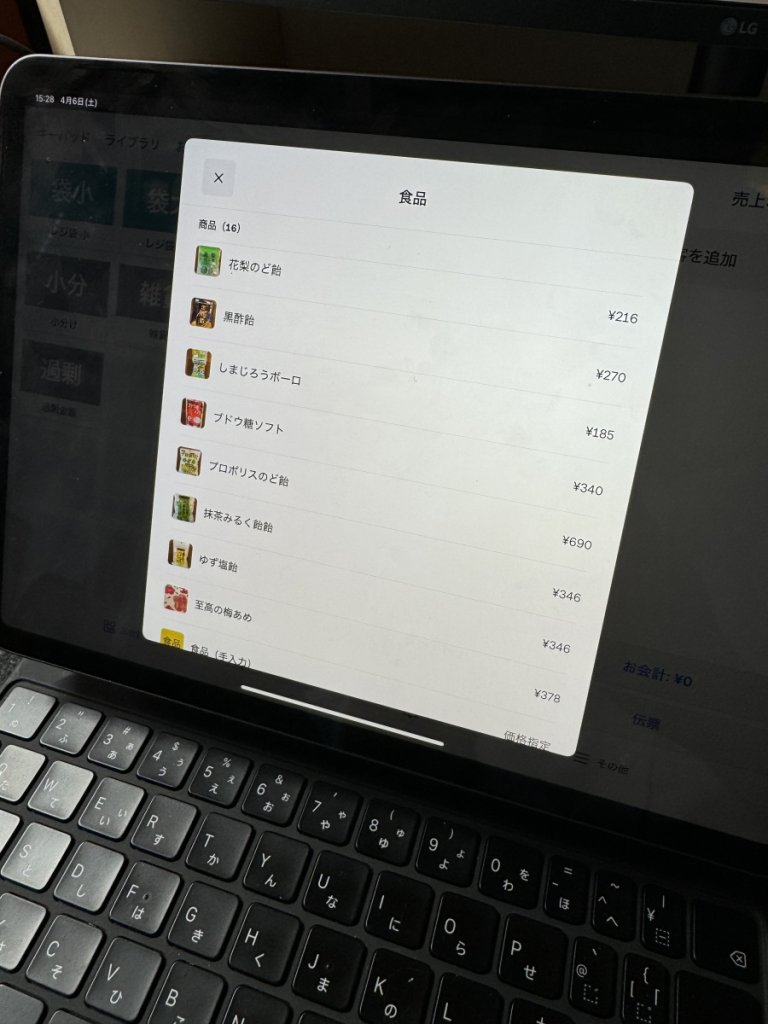

POSレジの導入

iPadをPOSレジとして使用しています。カード決済、電子マネーに対応しています。便利なのは、日計処理や経理の作業がほぼ自動化されることです。リアルタイムで入金処理がクラウドに連携されており、勘定科目も他社のAIが仕分けてくれるようにしています。雑貨OTCの在庫管理や値段設定を写真付きで行うことでどんな社員も入社後すぐにカウンターに立つことができます。全店舗のデータを本部から遠隔で操作できるのもよいです。なんとアプリは無料です、カード決済手数料も他社より安いスクエアは最高です。

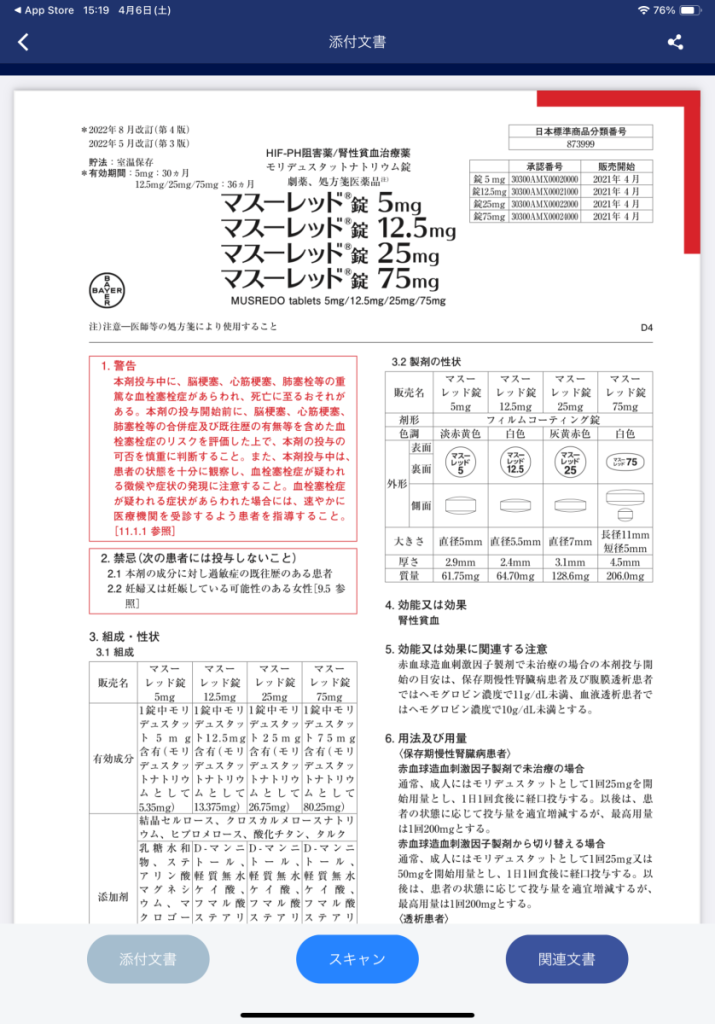

添付文章はiPadで閲覧します。

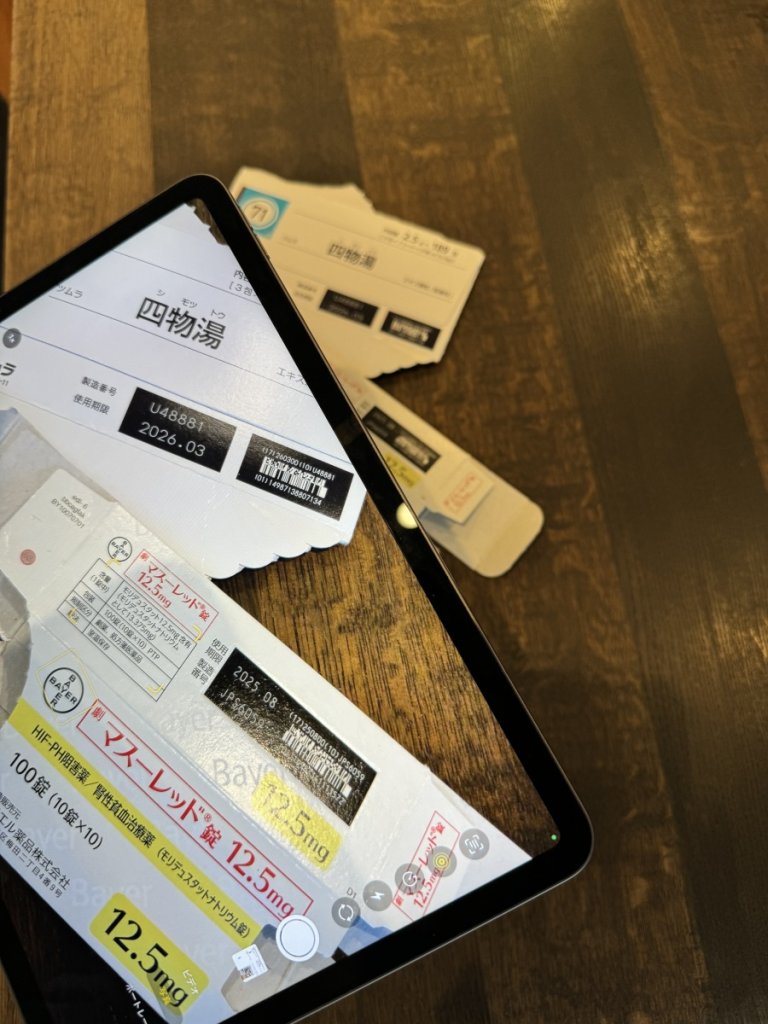

薬剤師が業務で調べる時に使う「添付文書」はペーパレス化のため、現在医薬品についていません。薬や箱に付いているバーコードを読み取ることで、一瞬で表示されるアプリ(添付文書ナビ)をMDMサーバーを使ってすべてのiPadへ遠隔インストールしています。

iPadで読み取ることで検索時間を短縮しています。

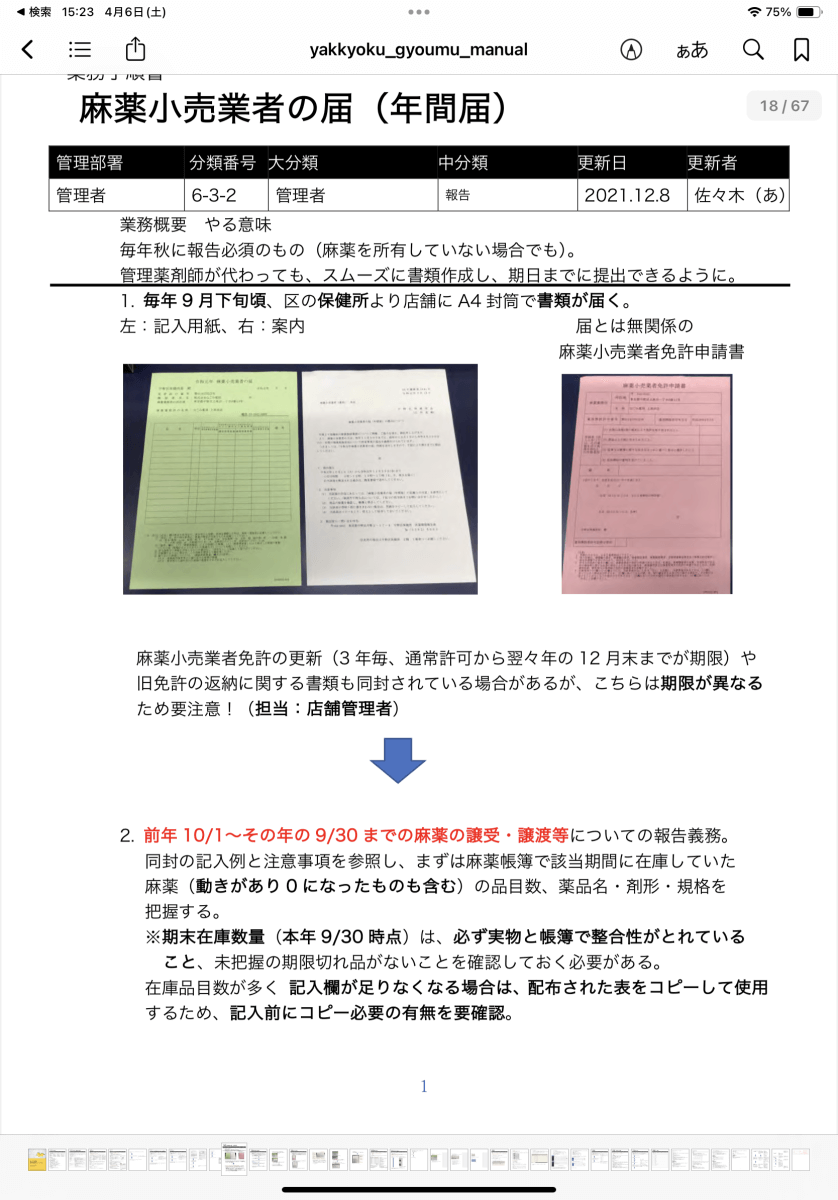

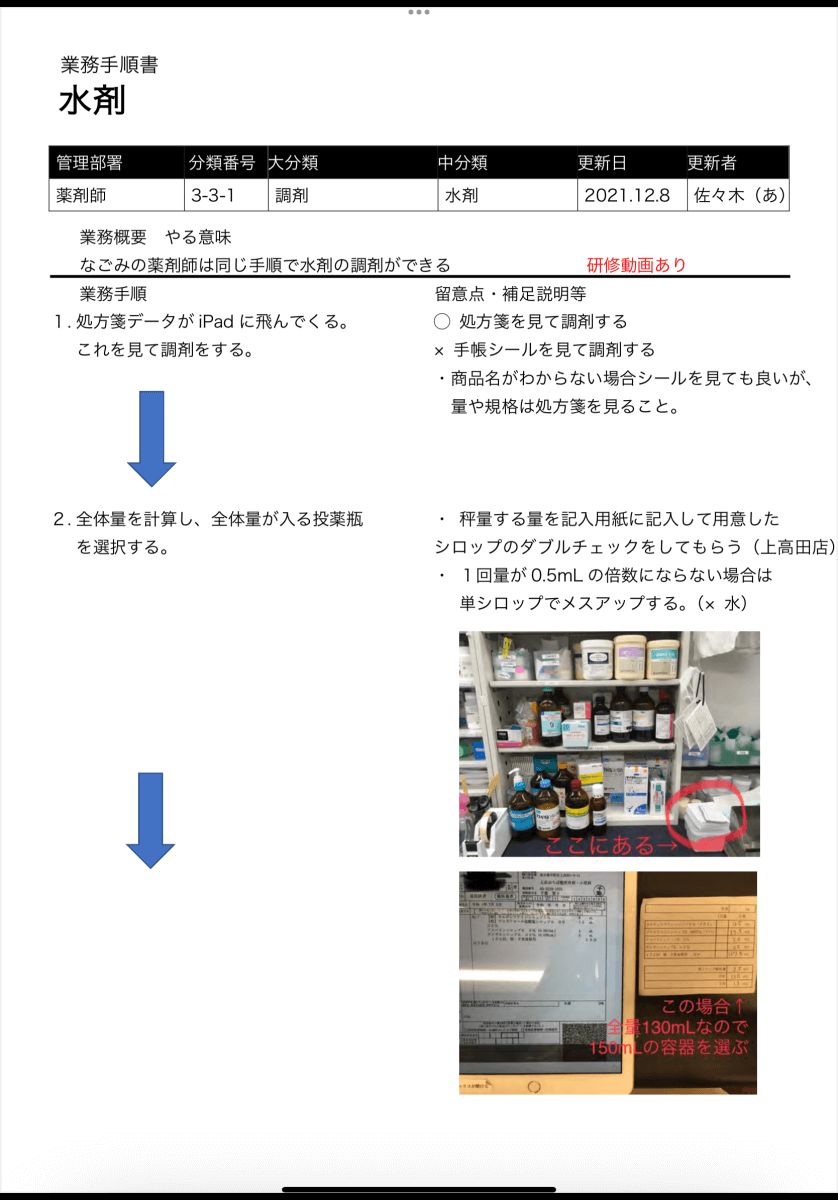

社員教育にもiPadを活用

動画付きの手順書をすべてのiPadにMDMで配布しています。内容に更新がかかるたびにすべてのiPadが自動的に上書き配布されます。新入社員はiPadで必要なキーワードを検索して眼の前の課題を解決することができます。

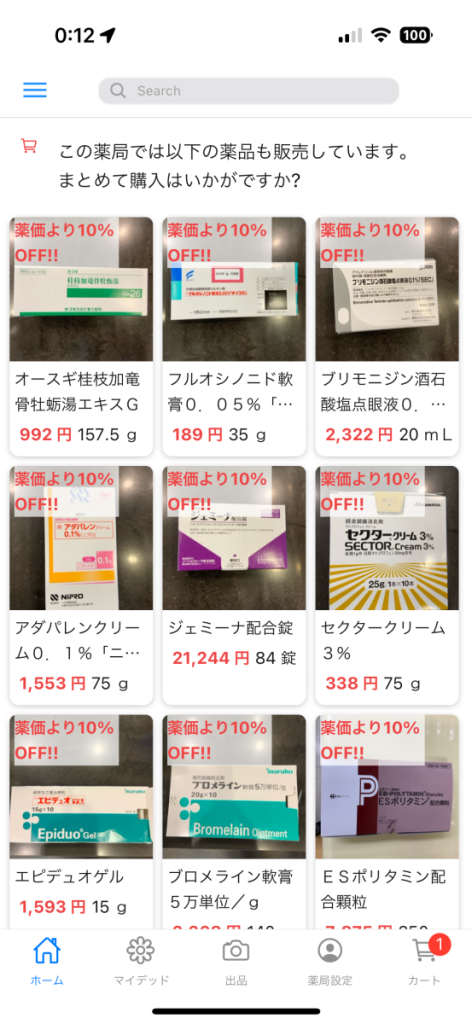

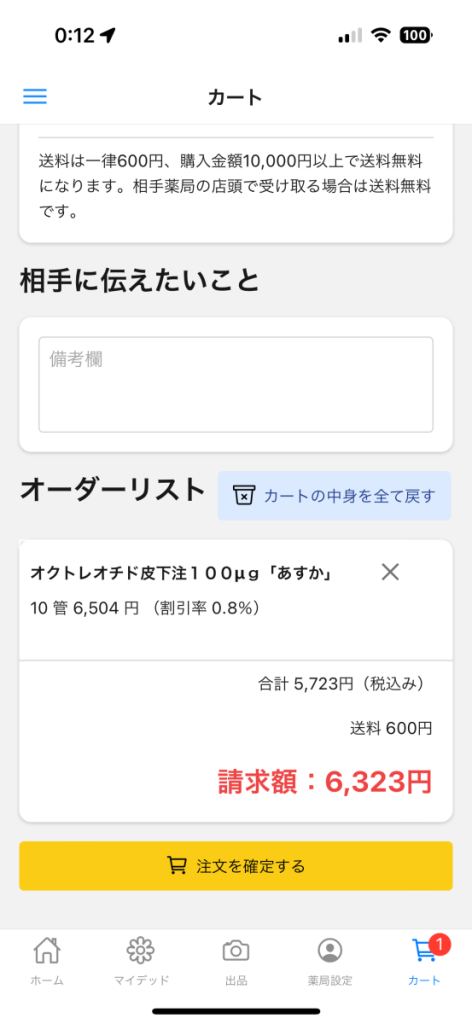

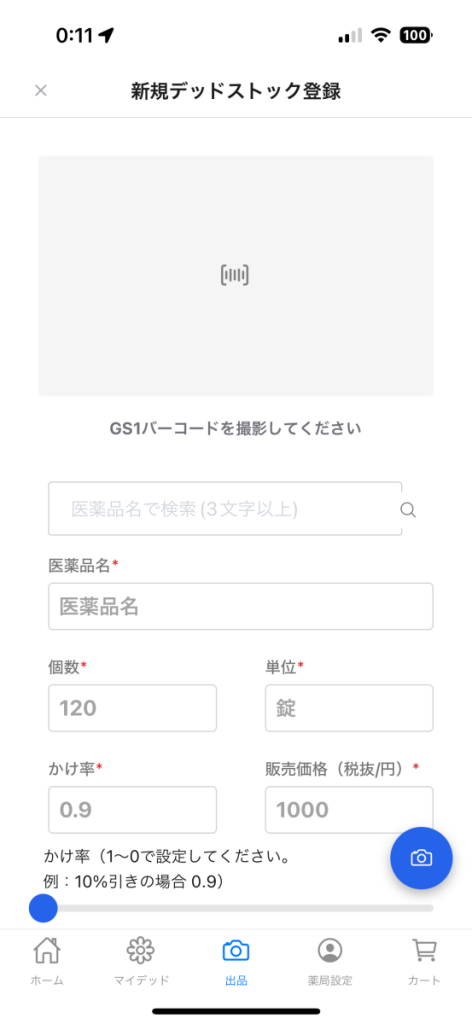

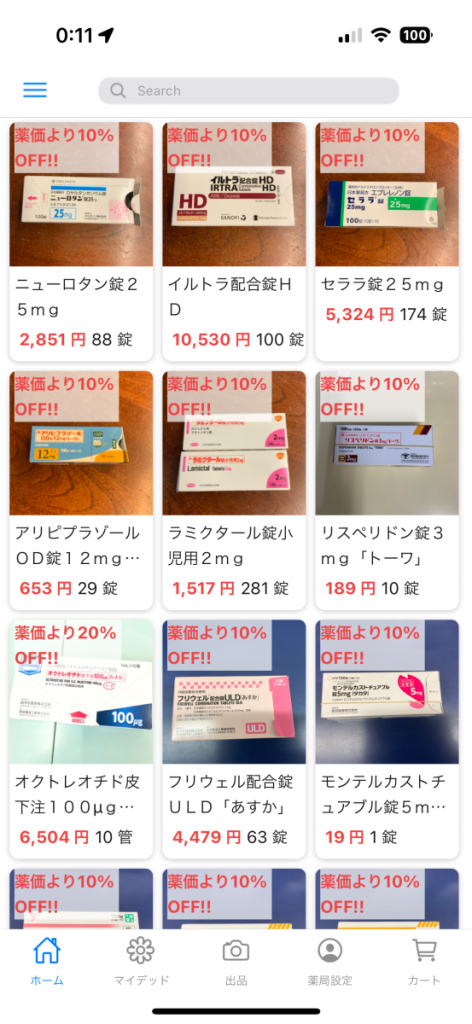

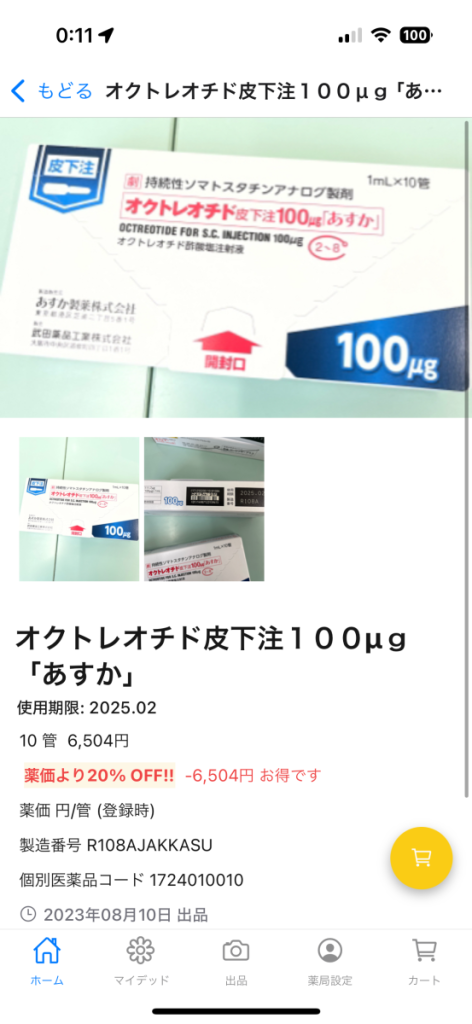

不動在庫は機械学習でインターネットに出品します。

毎月30〜50万円もの期限切れデッドストック(不動在庫)を薬局は廃棄しています。私達は、期限切迫を6ヶ月として検索をかけ、お薬マーケットにiPadを使って出品しています。GS-1コードを撮るだけで、医薬品名、メーカー名、使用期限、Lot、単位、薬価、薬価コードなどが自動的に入力され、個数を入れて出品ボタンを押すだけです。他の薬局のデッドストックを安く買うこともできます。

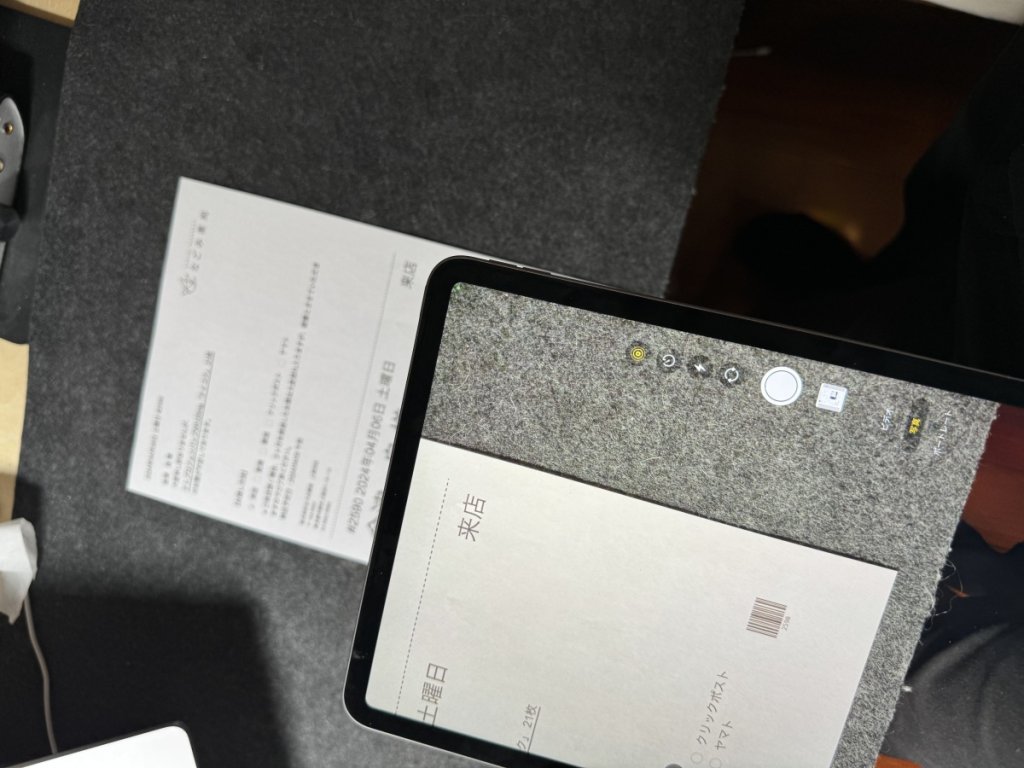

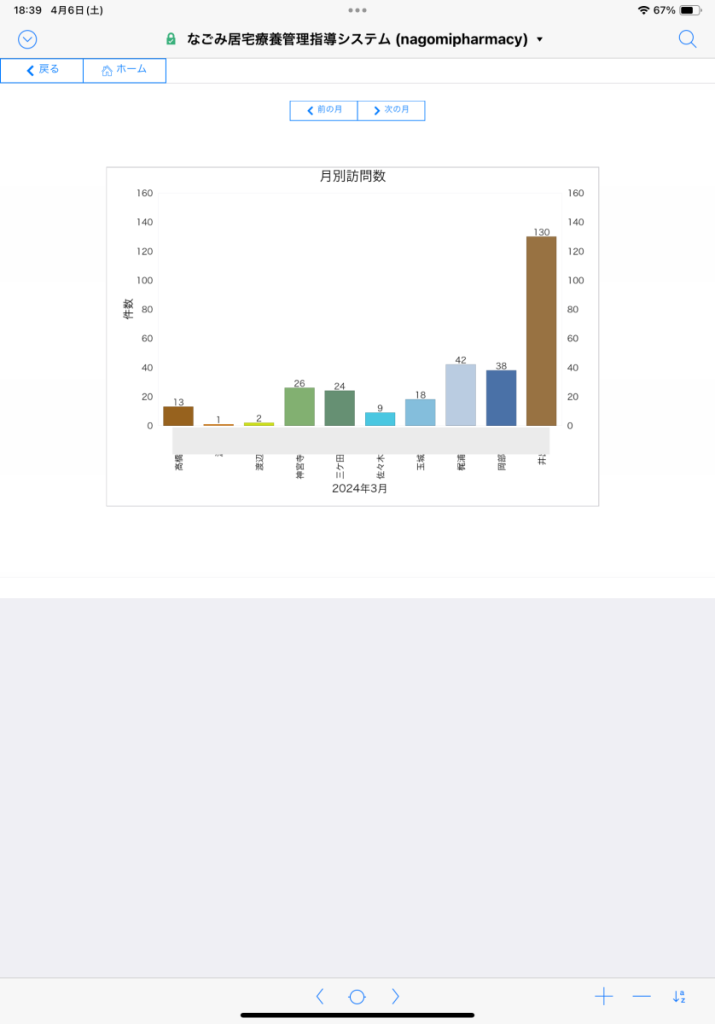

在宅医療の報告書やスケジュール管理

居宅療養管理指導のデジタル化を極めて効率的にすることで、訪問前の準備、訪問中の記録、訪問後の報告、など1訪問ユニットの生産性が上げています。訪問する薬剤師以外も調剤しやすいよう社内連絡を密に取る仕組みをiPadで構築しています。今日何をやるべきか、文字よりも写真で確認するほうが早い場合もありiPadなしで訪問業務は考えられません。

新規契約書も担当薬剤師、店舗に合わせて自動的に作成印刷されます。施設の往診時や居宅訪問もiPadであれば携帯して持ち運べますが、なごみ薬局ではiPhoneでこれらの情報を外でも確認できるようになっています。

Facetimeによる管理薬剤師会議や社内勉強会、オンライン服薬指導

なごみ薬局はFacetimeなどのツールを使い、オンライン服薬指導に対応しています。コロナ患者さんと非接触で薬を渡すことが可能になっています。また、必要に応じて店舗間でFacetimeを繋ぎっぱなしにしています。新人医療事務員が一人で判断することなく店舗をまたいでいつでも質問できる状況を作り出しています。まるで会社が一つのチームになり、普段会えない仲間と仕事ができ、働き方が変わります。

カメラ(Arlo)を店舗天井に設置することで投薬する状況を動画で記録しています。薬を渡したかどうか?後日問い合わせがあった時にビデオ確認することができます。

まとめ

最適在庫量の自動算出、シフト作成、人時生産性算出、店舗ヘルプ移動判断、レジ日計処理、他にもきりがないほど自動化しているため、少ない人員になってしまった時でもなんとか乗り越えて来ることができました。iPadは使い方次第で極めて高い費用対効果があり、誰でもはじめから使えるため教育コストが低いこと、なかなか壊れないため資産価値があります。

私達が本来するべき、心から元気にする医療をすべての人に届けるためにiPadを活用しています。